« L’exposition chronique aux LED des smartphones et tablettes a longtemps été soupçonnée de retarder l’endormissement. Mais de récents travaux montrent que l’effet de la lumière bleue sur le cerveau ne serait que très limité.

Extrait du mensuel Sciences et Avenir n°936, daté février 2025. »

Lumière et couleur : deux réalités fondamentalement distinctes

Il est aujourd’hui fréquent de lire ou d’entendre que la « lumière bleue » serait dangereuse, toxique, perturbatrice pour le sommeil ou encore responsable du vieillissement cutané. Ce discours, omniprésent dans la presse grand public, les campagnes marketing ou les notices de produits optiques, repose pourtant sur une confusion fondamentale : celle qui consiste à assimiler lumière et couleur.

La lumière est un phénomène physique : un rayonnement électromagnétique, de l’énergie pure, sans masse. Elle n’a ni odeur, ni saveur, ni couleur. Ce que nous appelons « bleu » n’est pas dans la lumière, mais dans notre cerveau : c’est une sensation construite à partir de signaux électriques, interprétés par notre système nerveux.

Il faut rappeler le principe d’univariance, qui stipule qu’un photorécepteur – par exemple un cône de type S (sensible aux courtes longueurs d’onde) – ne peut pas distinguer la longueur d’onde de la lumière qu’il absorbe. Il ne signale qu’un niveau d’excitation, pas une « couleur ». Ce n’est que par comparaison des réponses croisées entre plusieurs types de cônes (S, M, L) que le cerveau construira une couleur perçue.

Ainsi, il est parfaitement absurde de dire qu’une lumière monochromatique à 430 nm serait « bleue toxique », alors qu’une à 480 nm serait un « bon bleu ». Les photons n’ont pas de couleur.

La lumière à haute énergie et la rétine : le cas du « blue light hazard »

Ce qui est bien réel, en revanche, ce sont les effets photochimiques de certaines longueurs d’onde sur les tissus biologiques, notamment au niveau de la rétine.

Dès les années 1980-1990, des chercheurs comme John D. Dillon ou David Sliney ont mis en évidence les dégâts causés par des radiations visibles de courte longueur d’onde (400–450 nm), notamment via des réactions de production de radicaux libres, en présence de chromophores comme la lipofuscine. C’est ce que l’on a appelé le « blue light hazard », ou danger de la lumière bleue.

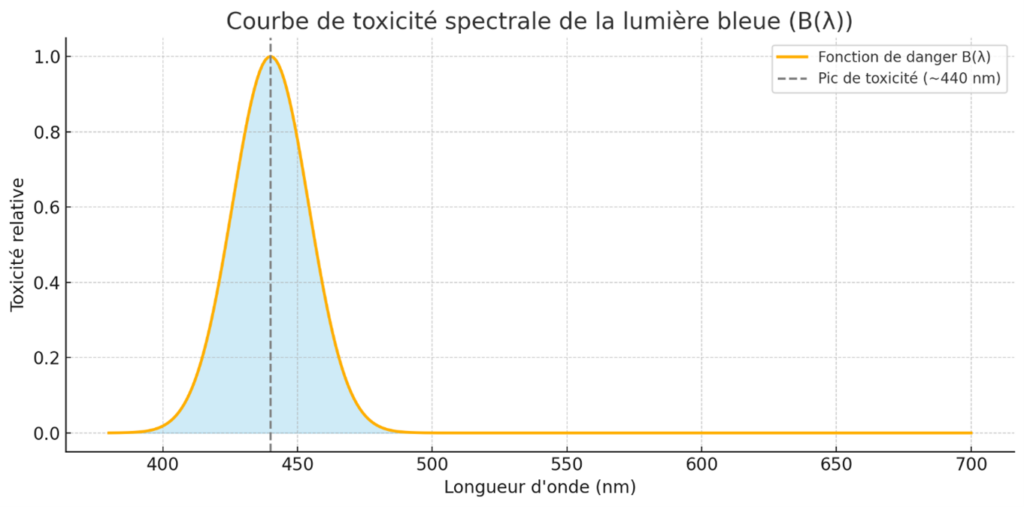

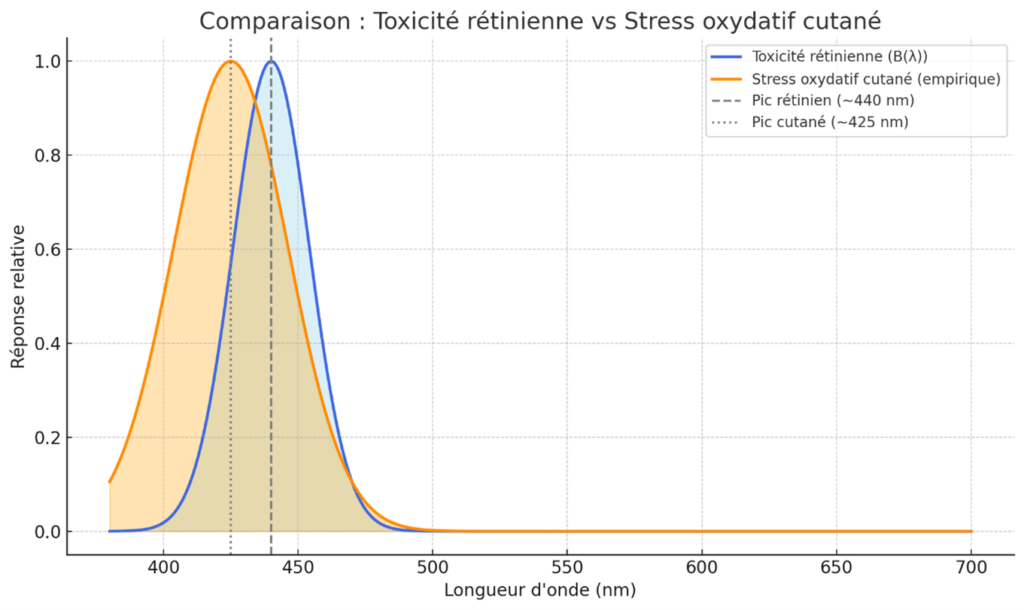

La norme IEC 62471 a intégré cette connaissance sous forme d’une courbe de pondération spectrale, qui modélise la toxicité relative de chaque longueur d’onde sur la rétine. Voici cette courbe :

Comme on le voit, le risque est maximal autour de 435–440 nm, et chute fortement au-delà de 460 nm. Ce pic correspond à une zone de haute énergie photonique, potentiellement dommageable en cas d’exposition aiguë ou chronique à forte intensité.

Lumière visible et peau : des effets cutanés moins connus mais bien réels

Contrairement à la rétine, la peau n’a pas fait l’objet d’une normalisation aussi précise en matière de toxicité spectrale. Néanmoins, des travaux récents, notamment ceux menés par le Dr Thierry Passeron, ont mis en évidence des effets pro-oxydants de la lumière visible, en particulier dans la zone 420–430 nm.

Ces effets incluent :

- la génération de radicaux libres,

- la stimulation de la mélanogenèse (favorisant les taches pigmentaires),

- la dégradation du collagène et de l’élastine,

- l’accélération du vieillissement cutané.

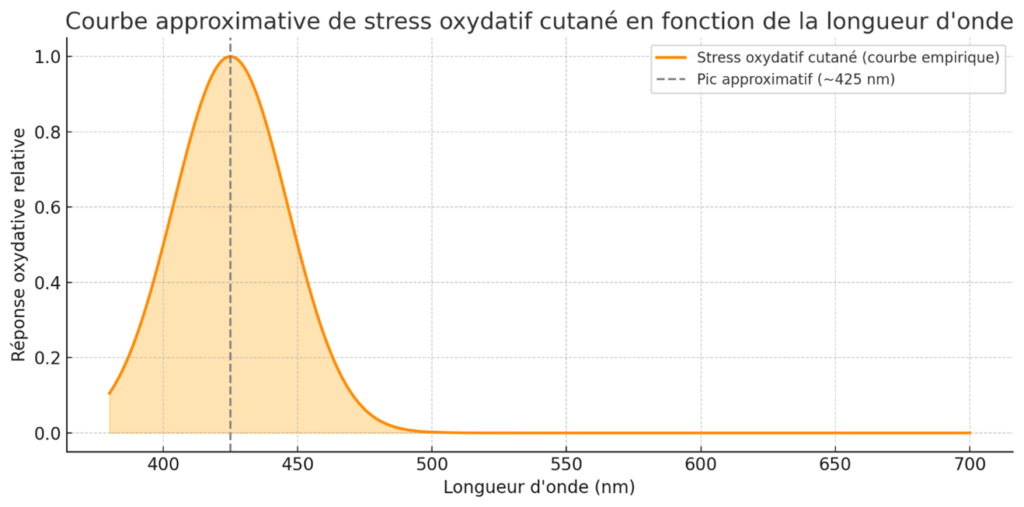

Voici une courbe empirique représentant la réponse oxydative cutanée relative en fonction de la longueur d’onde, d’après ces données :

On y observe un maximum vers 425 nm, décroissant rapidement au-delà de 460 nm. Il ne s’agit pas d’une norme officielle, mais d’un modèle utilisé dans plusieurs publications.

Pour mieux visualiser les similitudes entre effets rétiniens et cutanés, voici une superposition des deux courbes :

Et la couleur dans tout ça ?

Ce que ces courbes nous disent, ce n’est pas que le « bleu » est dangereux. Elles nous disent qu’une exposition prolongée à des radiations à haute énergie, dans une certaine bande spectrale, peut entraîner des effets biologiques mesurables.

Mais parler de « mauvais bleu » ou de « bons bleus » est une réduction trompeuse. Il n’existe pas de couleur dans la lumière. Et aucune longueur d’onde isolée ne porte en elle une qualité morale ou une intention nuisible.

La couleur bleue, en tant que phénomène perceptif, n’a strictement rien à voir avec la toxicologie du photon.

Paradoxe : La lumière « dite bleue » est aussi indispensable

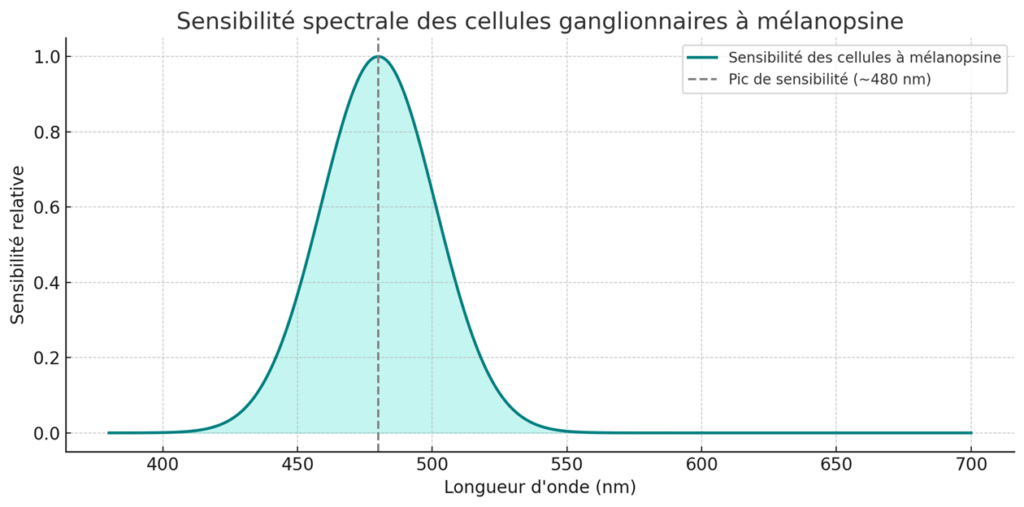

Ironie de l’histoire : la même bande spectrale que l’on accuse de toxicité s’est révélée être indispensable à notre physiologie.

En 2002, on découvre dans la rétine humaine des cellules ganglionnaires à mélanopsine, sensibles autour de 480 nm, directement connectées à notre horloge interne. Ces cellules jouent un rôle clé dans :

- la régulation du rythme circadien,

- la production de mélatonine, cortisol, sérotonine,

- l’équilibre veille/sommeil,

- notre humeur et nos performances cognitives.

Certaines études montrent même que la carence en lumière bleue naturelle pourrait favoriser la myopie chez l’enfant, ou la dépression saisonnière chez l’adulte.

Conclusion : sortir du fantasme chromatique

Ce que nous devrions retenir est simple :

- La toxicologie photobiologique concerne des rayonnements à haute énergie, pas des « couleurs ».

- Les effets positifs ou négatifs de la lumière dépendent de la dose, de la durée, du contexte.

- Il est urgent de revenir à une pensée rigoureuse fondée sur la physique et la neurobiologie, plutôt que sur des métaphores simplistes.

Non, la lumière bleue n’est pas bleue. Et non, la couleur bleue n’est pas toxique.

Tout le reste n’est qu’erreur de catégorie.