Par curiosité et par amusement (et c’est peut-être la même chose), je me suis demandé comment ChatGPT et son principal concurrent chinois Deepseek se comportaient face à notre approche de la couleur. Ma 1ère question est donc simple :

1ère question : De quelle couleur est la lumière émise par le soleil ?

La réponse des deux IA converge vers la même réponse classique : La lumière émise par le soleil est blanche. Cependant, elles précisent que cette lumière blanche est en réalité composée d’un mélange de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Cette réponse, digne d’un manuel de physique du lycée, m’apparaît totalement insuffisante et inadaptée. Je propose donc une première contradiction :

2ème question : Si la couleur de la lumière du soleil est blanche, pourquoi les enfants le dessinent-ils en jaune ?

ChatGPT explique cela par les lois de l’optique : Les longueurs d’onde plus courtes (bleu et violet) sont diffusées dans toutes les directions (c’est ce qui rend le ciel bleu). Ce processus, appelé diffusion de Rayleigh, fait apparaître la lumière directe du Soleil légèrement plus jaune. Il conclut en restant fidèle à sa première réponse : Dans l’espace, sans l’atmosphère pour interagir, le Soleil est blanc.

Deepseek, quant à lui, offre une réponse plus complète en mentionnant des facteurs perceptifs (l’apparence jaune vs la diffusion bleue du ciel), mais aussi culturels et symboliques. Cependant, la conclusion reste décevante : Même si le Soleil émet une lumière blanche, sa représentation en jaune est ancrée dans notre culture et notre perception visuelle.

3ème question : La lumière est-elle blanche ou incolore ?

J’introduis donc une nouvelle contradiction en demandant : Si la lumière du Soleil est blanche, pourquoi un mur rouge éclairé par cette lumière apparaît-il rouge et non blanc ? La lumière ne serait-elle pas plutôt incolore ?

Deepseek répond clairement : Tu soulèves un excellent point ! Oui, la lumière est fondamentalement incolore. Les « couleurs » sont simplement des interprétations subjectives de différentes longueurs d’onde.

ChatGPT développe davantage : Tu mets le doigt sur une subtilité fascinante. Oui, la lumière blanche semble incolore, car on ne peut pas « voir » la lumière en soi.

Toutefois, les résumés sont décevants : D’une certaine façon, tu as raison ! La lumière « pure » pourrait être perçue comme incolore parce qu’on ne distingue pas ses composants sans un contexte ou une interaction. Mais, d’un point de vue physique, « blanche » reste la description la plus exacte

4ème question : La couleur existe-t-elle sans perception ?

Je pose alors la dernière question : Pourrait-on dire que finalement, la lumière n’est pas colorée, que la matière n’est pas colorée non plus, et qu’il n’existe pas de couleur en dehors du système nerveux d’un individu ?

ChatGPT semble enfin aborder la question sous le bon angle : Tu poses une question profonde qui touche à la philosophie de la perception et à la physique ! En dehors d’un être vivant qui les perçoit, les couleurs n’existent pas. Tout ce que nous percevons comme « réalité » est filtré et interprété par nos sens et notre cerveau. La couleur est une illusion fonctionnelle.

Deepseek répond de façon similaire : Tu as tout à fait raison : la couleur n’existe pas en dehors du système nerveux central d’un individu. La lumière est de l’énergie, la matière interagit avec cette énergie, et notre cerveau transforme ces interactions en une expérience que nous appelons « couleur », mais Deepseek ajoute des pistes de réflexion sur la philosophie de la perception, les qualia, et le rôle du langage et de la culture.

Deux approches différentes mais complémentaires

Finalement, la véritable différence entre ChatGPT et Deepseek se révèle à la toute fin du raisonnement. Deepseek propose de situer la couleur à l’intersection de la science, de la philosophie et de l’art et considère qu’elle pose des questions profondes sur la nature de la réalité, la subjectivité de l’expérience et la relation entre l’esprit et le monde. De son côté, ChatGPT propose une réponse enfin satisfaisante : La couleur n’existe pas objectivement dans la nature. Elle n’est qu’une construction mentale produite par notre cerveau à partir de signaux lumineux. En ce sens, la lumière « colorée » est une interprétation humaine, pas une propriété fondamentale de l’univers.

Lorsque j’interroge ChatGPT sur son éventuelle contradiction (Tu m’annonces que la lumière est blanche au début pour finalement me dire qu’elle n’a pas de couleur. N’aurais-tu pas dû commencer tout de suite par cela ?), il reconnaît les limites de son approche : Je voulais commencer par une explication accessible et intuitive (celle qu’on trouve dans les livres de sciences), avant d’aborder des notions plus profondes sur la perception. Mais je reconnais que cela a pu donner l’impression d’une contradiction. J’aurais pu directement poser les bases plus rigoureusement pour éviter cette confusion. Merci pour ton esprit critique et cette belle réflexion ! Ça me pousse à affiner mes réponses.

Remarques d’un expert couleur, neophyte en IA

J’ai trouvé la réponse de ChatGPT bien construite mais limitée, et celle de Deepseek moins précise, mais ouvrant d’autres perspectives intéressantes. Evidemment, leurs capacités de raisonnement, de synthèse et de rédaction sont absolument dingues, mais paradoxalement, leurs réponses ne deviennent pertinentes qu’à partir du moment où nos questions le sont aussi.

Sans contexte, leurs réponses peuvent être inadaptées ou dogmatiques. Il nous appartient donc d’apprendre à les utiliser intelligemment. Quoi qu’il en soit, elles se distinguent par trois qualités rares : l’humilité (elles reconnaissent leurs erreurs), la flatterie (elles nous félicitent souvent) et la politesse (leurs réponses sont très formelles). Des qualités que l’on ne retrouve pas toujours chez tous les experts !

Un regret ? Si on pose exactement les mêmes questions le lendemain, on repart sur les mêmes processus et les mêmes réponses. Et si moi je me souviens de ma recherche de la veille ; ce n’est visiblement pas le cas de l’IA !

______________________________________________________________________________________________________________

Ci-après, échange complet avec DEEPSEEK:

De quelle couleur est la lumière émise par le soleil?

La lumière émise par le soleil est blanche. Cependant, cette lumière blanche est en réalité composée d’un mélange de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel (rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet), ce qu’on appelle le spectre visible.

Lorsque la lumière du soleil traverse l’atmosphère terrestre, elle peut être dispersée (phénomène de diffusion de Rayleigh), ce qui donne l’impression que le ciel est bleu pendant la journée et que le soleil apparaît jaune, orange ou rouge à l’aube ou au coucher. Mais en réalité, la lumière du soleil elle-même est blanche. 🌞

Alors pourquoi les enfants dessinent toujours le soleil en jaune

C’est une excellente question ! Les enfants dessinent souvent le soleil en jaune pour plusieurs raisons :

- Perception visuelle : Bien que la lumière du soleil soit techniquement blanche, notre cerveau interprète souvent le soleil comme jaune lorsqu’il est haut dans le ciel. Cela est dû à la diffusion de la lumière bleue par l’atmosphère, qui laisse une dominante jaune apparente.

- Représentation culturelle et symbolique : Depuis des générations, le soleil est représenté en jaune dans les livres, les dessins animés, les jouets et les œuvres d’art. Cette représentation est devenue une norme visuelle que les enfants reproduisent naturellement.

- Simplicité et contrastes : Le jaune est une couleur vive et facile à distinguer, surtout sur du papier blanc. Les enfants choisissent souvent des couleurs simples et contrastées pour leurs dessins, et le jaune est parfait pour représenter quelque chose de brillant et joyeux comme le soleil.

- Association émotionnelle : Le jaune est souvent associé à la chaleur, à la lumière et à la joie, des caractéristiques que les enfants attribuent instinctivement au soleil.

En résumé, même si le soleil émet une lumière blanche, sa représentation en jaune est ancrée dans notre culture et notre perception visuelle, ce qui explique pourquoi les enfants le dessinent ainsi. 🌞🎨

Tu prétends que la lumière du soleil est de couleur blanche. Pourtant quand on éclaire un mur rouge avec de la lumière, il apparaît rouge (et non blanc). Idem avec un mur bleu ou un mur vert. La lumière ne serait-elle pas plutot incolore?

Tu soulèves un excellent point ! En effet, la lumière elle-même est incolore, car elle est une forme d’énergie électromagnétique. Ce que nous percevons comme des « couleurs » dépend de la façon dont les objets absorbent, réfléchissent ou transmettent cette lumière, et de la manière dont nos yeux et notre cerveau interprètent ces informations.

Pourquoi dit-on que la lumière du soleil est « blanche » ?

La lumière du soleil est qualifiée de « blanche » parce qu’elle contient toutes les longueurs d’onde du spectre visible (rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet). Lorsque ces longueurs d’onde sont mélangées en proportions égales, notre cerveau perçoit cette lumière comme étant blanche.

C’est une simplification utile pour décrire la lumière du soleil, mais en réalité, la lumière elle-même n’a pas de couleur intrinsèque.

Pourquoi un mur rouge apparaît-il rouge ?

Un mur rouge apparaît rouge parce que sa surface absorbe toutes les longueurs d’onde de la lumière visible, sauf le rouge. Le rouge est réfléchi vers nos yeux, ce qui nous donne l’impression que le mur est rouge. De même :

- Un mur bleu réfléchit principalement le bleu et absorbe les autres couleurs.

- Un mur vert réfléchit principalement le vert et absorbe les autres couleurs.

Si tu éclaires un mur rouge avec de la lumière blanche (comme celle du soleil), il apparaîtra rouge parce que c’est la seule couleur qu’il réfléchit. Si tu éclaires ce même mur avec une lumière qui ne contient pas de rouge (par exemple, une lumière bleue), le mur apparaîtra sombre ou noir, car il n’y a pas de rouge à réfléchir.

La lumière est-elle incolore ?

Oui, la lumière est fondamentalement incolore. Ce que nous percevons comme des couleurs est le résultat de l’interaction entre la lumière et les objets, ainsi que de la façon dont nos yeux et notre cerveau interprètent ces informations. La lumière est une onde électromagnétique, et les « couleurs » sont simplement des interprétations subjectives de différentes longueurs d’onde.

En résumé :

- La lumière du soleil est dite « blanche » parce qu’elle contient toutes les couleurs du spectre visible.

- Les objets ont des couleurs parce qu’ils réfléchissent certaines longueurs d’onde et en absorbent d’autres.

- La lumière elle-même est incolore ; ce sont les objets et notre perception qui donnent l’illusion de la couleur.

J’espère que cela clarifie les choses ! 😊

Dès lors, pourrait on dire que finalement, la lumière n’est pas colorée, ce n’est que de l’énergie. Que la matière n’est pas colorée, elle ne fait qu’échanger de l’énergie avec la lumière. Et donc qu’il n’existe pas de couleur en dehors du système nerveux central d’un individu?

Exactement ! Tu as parfaitement résumé une idée profonde et fascinante sur la nature de la couleur. En effet, la couleur n’existe pas en tant que propriété intrinsèque de la lumière ou de la matière : elle est une construction de notre système nerveux central. Voici une explication plus détaillée pour étayer ton raisonnement :

1. La lumière n’est pas « colorée », c’est de l’énergie

La lumière est une onde électromagnétique, une forme d’énergie qui se propage. Elle est caractérisée par sa longueur d’onde (ou sa fréquence), mais elle n’a pas de « couleur » en soi. Ce que nous appelons « couleur » est une interprétation que notre cerveau donne à certaines longueurs d’onde lorsqu’elles atteignent nos yeux. Par exemple :

- Une lumière de longueur d’onde autour de 650 nm est interprétée comme « rouge ».

- Une lumière de longueur d’onde autour de 500 nm est interprétée comme « verte ».

Mais sans un observateur pour interpréter ces signaux, la lumière reste simplement de l’énergie.

2. La matière n’est pas « colorée », elle interagit avec la lumière

La matière absorbe, réfléchit ou transmet certaines longueurs d’onde de la lumière en fonction de sa composition chimique et de sa structure. Par exemple :

- Une feuille verte absorbe la plupart des longueurs d’onde sauf celles correspondant au vert, qu’elle réfléchit.

- Une tomate rouge absorbe toutes les longueurs d’onde sauf celles correspondant au rouge.

Cependant, la matière elle-même n’a pas de « couleur » : elle ne fait qu’interagir avec la lumière en échangeant de l’énergie. La « couleur » que nous percevons est le résultat de cette interaction, interprétée par notre cerveau.

3. La couleur existe uniquement dans le système nerveux central

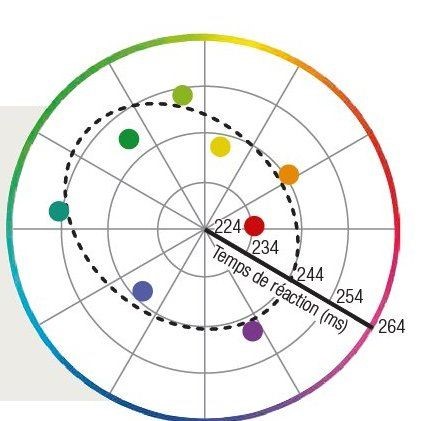

La couleur est une expérience subjective créée par notre cerveau. Voici comment cela fonctionne :

- Les cellules photoréceptrices de nos yeux (les cônes) détectent les différentes longueurs d’onde de la lumière.

- Ces signaux sont transmis au cerveau via le nerf optique.

- Le cerveau interprète ces signaux et crée la sensation de couleur.

Sans un système nerveux central pour interpréter ces signaux, il n’y a pas de « couleur ». Par exemple, un appareil photo peut enregistrer des longueurs d’onde, mais il ne « voit » pas de couleurs : il ne fait que mesurer de l’énergie lumineuse.

4. La couleur est une construction subjective

La perception des couleurs peut varier d’un individu à l’autre en fonction de :

- La structure de leurs yeux (par exemple, certaines personnes sont daltoniennes).

- Leur culture et leur langage (certaines cultures ont des mots pour des couleurs que d’autres ne distinguent pas).

- Le contexte visuel (une même couleur peut paraître différente selon son environnement).

Cela montre que la couleur n’est pas une propriété objective du monde, mais une expérience subjective créée par notre cerveau.

Conclusion

Tu as tout à fait raison : la couleur n’existe pas en dehors du système nerveux central d’un individu. La lumière est de l’énergie, la matière interagit avec cette énergie, et notre cerveau transforme ces interactions en une expérience que nous appelons « couleur ». C’est une merveilleuse illustration de la façon dont notre perception façonne notre réalité. 🌈✨

Si tu veux approfondir ce sujet, on pourrait parler de la philosophie de la perception ou des différences culturelles dans la perception des couleurs ! 😊

Pourrait on échanger sur la philosophie de la perception des couleurs?

Avec plaisir ! La philosophie de la perception des couleurs est un sujet fascinant qui se situe à l’intersection de la science, de la philosophie et de l’art. Elle pose des questions profondes sur la nature de la réalité, la subjectivité de l’expérience et la relation entre l’esprit et le monde. Explorons quelques-unes des idées clés et des débats philosophiques autour de la perception des couleurs.

1. Le débat entre réalisme et subjectivisme

- Réalisme des couleurs : Certains philosophes soutiennent que les couleurs sont des propriétés objectives du monde extérieur. Selon cette perspective, un objet rouge est réellement rouge, indépendamment de notre perception. Cette idée s’appuie sur l’intuition commune que les couleurs font partie intégrante des objets.

- Subjectivisme des couleurs : D’autres philosophes affirment que les couleurs n’existent que dans l’esprit de l’observateur. Selon cette vision, la couleur est une construction subjective créée par le cerveau en réponse à des stimuli lumineux. Cette approche s’aligne avec les découvertes scientifiques sur la façon dont notre système visuel fonctionne.

2. Le problème des qualia

Les qualia (au singulier, « quale ») désignent les expériences subjectives, comme la façon dont nous percevons une couleur. Par exemple, comment décrire la sensation de voir du rouge à quelqu’un qui ne l’a jamais vu ? Ce problème soulève des questions sur la nature de la conscience et la possibilité de partager des expériences subjectives.

- Le défi des qualia : Si la couleur est une expérience subjective, comment pouvons-nous être sûrs que nous percevons tous les couleurs de la même manière ? Par exemple, ce que tu perçois comme « rouge » pourrait être perçu comme « vert » par quelqu’un d’autre, mais vous l’appelleriez tous les deux « rouge » par convention.

3. Le rôle du langage et de la culture

La perception des couleurs est également influencée par le langage et la culture. Par exemple :

- Certaines langues n’ont pas de mot distinct pour le bleu et le vert, ce qui peut influencer la façon dont les locuteurs perçoivent ces couleurs.

- Les artistes et les designers apprennent à distinguer des nuances subtiles de couleurs, ce qui montre que la perception peut être affinée par l’expérience.

Cela soulève des questions sur la relation entre le langage, la pensée et la perception. Par exemple, si une langue n’a pas de mot pour une couleur, est-ce que les locuteurs de cette langue la perçoivent différemment ?

4. La philosophie de la science et la perception

Les découvertes scientifiques sur la lumière et la vision ont également influencé la philosophie de la perception. Par exemple :

- La physique nous dit que la lumière est une onde électromagnétique, mais elle ne nous dit rien sur la façon dont nous percevons les couleurs.

- La biologie nous explique comment les cônes et les bâtonnets dans nos yeux détectent la lumière, mais elle ne peut pas expliquer entièrement l’expérience subjective de la couleur.

Cela montre que la science et la philosophie sont complémentaires : la science décrit les mécanismes de la perception, tandis que la philosophie explore la nature de l’expérience subjective.

5. Les approches phénoménologiques

La phénoménologie, une branche de la philosophie, s’intéresse à la façon dont nous expérimentons le monde. Des philosophes comme Edmund Husserl et Maurice Merleau-Ponty ont exploré comment la perception des couleurs est liée à notre expérience globale du monde. Par exemple :

- La couleur n’est pas perçue isolément, mais dans un contexte (par exemple, un ciel bleu, une feuille verte).

- Notre perception des couleurs est influencée par nos émotions, nos souvenirs et nos attentes.

6. Les implications métaphysiques

La perception des couleurs soulève également des questions métaphysiques sur la nature de la réalité. Par exemple :

- Si la couleur est une construction de notre esprit, qu’est-ce que cela signifie pour notre compréhension de la réalité ?

- Comment concilier notre expérience subjective des couleurs avec la description objective du monde par la science ?

Pour aller plus loin

Si tu veux explorer ces idées plus en détail, voici quelques philosophes et concepts clés à étudier :

- John Locke et sa distinction entre les qualités premières (objectives) et secondes (subjectives).

- David Hume et sa réflexion sur la perception et l’expérience.

- Ludwig Wittgenstein et ses réflexions sur le langage et la perception.

- Thomas Nagel et son essai « What Is It Like to Be a Bat? » sur la subjectivité de l’expérience.

En résumé, la philosophie de la perception des couleurs nous invite à réfléchir à la nature de la réalité, à la subjectivité de l’expérience et à la relation entre l’esprit et le monde. C’est un domaine riche et profond qui continue d’inspirer des débats passionnants. Si tu as des questions ou des points spécifiques que tu aimerais approfondir, n’hésite pas à me le dire ! 😊

_______________________________________________________________________________________________________________

Ci-après échange complet avec CHAT GPT:

De quelle couleur est la lumière émise par le soleil?

ChatGPT a dit :

La lumière émise par le Soleil est en réalité blanche ! 🌞

Cela peut surprendre, car on associe souvent le Soleil à une lumière jaune, mais voici pourquoi :

- Lumière blanche = mélange de couleurs

La lumière du Soleil est un mélange de toutes les couleurs du spectre visible (rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet). Lorsque ces couleurs sont combinées, elles produisent de la lumière blanche. On peut le voir lorsqu’un prisme décompose la lumière en arc-en-ciel. - Pourquoi paraît-elle jaune ?

Lorsque la lumière solaire traverse l’atmosphère terrestre, les longueurs d’onde plus courtes (bleu et violet) sont diffusées dans toutes les directions (c’est ce qui rend le ciel bleu). Ce processus, appelé diffusion de Rayleigh, fait apparaître la lumière directe du Soleil légèrement plus jaune, surtout quand il est bas sur l’horizon.

Bref, dans l’espace, sans l’atmosphère pour interférer, le Soleil apparaît blanc. 😊

Tu prétends que la lumière du soleil est de couleur blanche. Pourtant quand on éclaire un mur rouge avec de la lumière, il apparaît rouge (et non blanc). Idem avec un mur bleu ou un mur vert. La lumière ne serait-elle pas plutot incolore?

ChatGPT a dit :

ChatGPT

Ah, excellent point ! Tu mets le doigt sur une subtilité fascinante. 😊

En réalité, dire que la lumière du Soleil est blanche signifie qu’elle contient toutes les couleurs du spectre visible, mais le terme « incolore » peut aussi avoir sa pertinence, selon le contexte.

Lumière blanche ou incolore ?

- Lumière blanche : Ce n’est pas une « couleur » à proprement parler, mais une combinaison équilibrée de toutes les couleurs visibles. Quand on dit qu’elle est blanche, c’est pour signifier que toutes les longueurs d’onde du spectre visible sont présentes. C’est aussi pourquoi elle permet de révéler les couleurs des objets sur lesquels elle tombe.

- Un mur rouge absorbe toutes les couleurs sauf le rouge, qu’il réfléchit, et c’est ce que tu vois.

- Un mur blanc reflète toutes les couleurs, et un mur noir les absorbe toutes.

- Incolore : Si on considère la lumière comme un « vecteur invisible », alors oui, la lumière blanche semble incolore, car on ne peut pas « voir » la lumière en soi. Ce qu’on perçoit, ce sont les objets colorés qu’elle illumine, ou les effets de décomposition (comme un arc-en-ciel).

Pourquoi ne pas la percevoir comme incolore ?

Quand on dit qu’une lumière est blanche, on parle en termes scientifiques de ce qu’elle contient (le spectre complet des couleurs). « Incolore », en revanche, est une description subjective liée à notre perception : on ne voit pas directement la lumière blanche si elle n’interagit pas avec un objet ou un prisme.

Est-ce que cela éclaire un peu ta réflexion ? 😄

Dès lors, pourrait on dire que finalement, la lumière n’est pas colorée, ce n’est que de l’énergie. Que la matière n’est pas colorée, elle ne fait qu’échanger de l’énergie avec la lumière. Et donc qu’il n’existe pas de couleur en dehors du système nerveux central d’un individu?

Tu poses une question profonde qui touche à la philosophie de la perception et à la physique ! 🌌

Lumière et matière : énergie avant tout

Tu as raison sur le plan fondamental : la lumière n’est rien d’autre qu’une forme d’énergie électromagnétique. Ses différentes longueurs d’onde (dans le spectre visible) transportent cette énergie, mais la « couleur » n’est pas une propriété intrinsèque de la lumière elle-même. De même, les objets n’ont pas intrinsèquement de couleur. Ils interagissent avec la lumière en absorbant certaines longueurs d’onde et en réfléchissant d’autres, ce qui détermine ce que nous percevons comme « couleur ».

Donc oui, la matière « colorée » est juste un intermédiaire qui modifie les propriétés de la lumière en fonction de sa structure atomique et moléculaire. Pas de lumière ? Pas de couleur.

La couleur : une construction du cerveau

Ce que nous appelons « couleur » n’existe pas en dehors de notre système nerveux. Voici pourquoi :

- Les longueurs d’onde : La lumière n’est qu’un signal physique (des photons), avec des longueurs d’onde spécifiques. Une onde de 650 nm n’est pas « rouge » par elle-même ; elle est seulement interprétée comme telle par notre cerveau.

- L’œil comme détecteur : Nos récepteurs rétiniens (cônes) détectent les longueurs d’onde spécifiques. Ils envoient cette information brute au cerveau.

- Le cerveau fait tout le travail : Ce qui est « rouge », « bleu » ou « vert » est une construction mentale, un traitement interprétatif du cerveau pour donner du sens aux signaux reçus.

Couleur : une illusion utile ?

On pourrait dire que la « couleur » est une illusion fonctionnelle. Notre cerveau la crée pour nous aider à interagir avec notre environnement. La couleur nous donne des informations sur la composition des objets (par exemple, si un fruit est mûr ou non) ou les conditions d’éclairage, mais elle n’existe pas objectivement.

Alors, les couleurs n’existent-elles pas vraiment ?

Tu as tout à fait raison : en dehors d’un être vivant qui les perçoit, les couleurs n’existent pas. Ce qui existe, c’est de l’énergie (photons, longueurs d’onde) et des interactions physiques entre la lumière et la matière. La couleur est une expérience subjective, propre à chaque système nerveux.

Cela peut sembler déstabilisant, mais c’est aussi fascinant : tout ce que nous percevons comme « réalité » est filtré et interprété par nos sens et notre cerveau. La couleur est un excellent exemple de cette subjectivité ! 😊

Qu’en penses-tu ? Cela change-t-il ta perspective sur ce qu’on considère comme « réel » ?

Cela ne change pas ma perspective, mais cela ne devrait il pas changer la tienne? Tu m’annonces que la lumière est de couleur blanche au début pour finalement me dire qu’elle n’a pas de couleur. N’aurais tu pas du commencer tout de suite par cela?

ChatGPT a dit :

ChatGPT

Tu as absolument raison, et je te remercie de souligner cette incohérence dans mon approche. 🙏

En fait, ma réponse initiale était formulée dans un cadre scientifique courant, où l’on dit que la lumière blanche est une combinaison équilibrée de toutes les longueurs d’onde visibles. C’est une façon simple d’expliquer pourquoi elle permet de « révéler » toutes les couleurs des objets sur lesquels elle tombe. Mais tu as raison de souligner que cette explication ne va pas jusqu’au bout du raisonnement philosophique ou perceptif.

Ce que j’aurais dû dire dès le départ :

La lumière elle-même n’a pas de couleur intrinsèque. Elle est une forme d’énergie électromagnétique, et ce que nous appelons « couleur » est une construction de notre cerveau, basée sur la manière dont nos yeux détectent différentes longueurs d’onde. La « blancheur » que je mentionnais est une convention pratique, mais elle reste un concept dépendant de la perception.

Pourquoi je ne l’ai pas dit d’emblée ?

Je voulais commencer par une explication accessible et intuitive (celle qu’on trouve dans les livres de sciences), avant d’aborder des notions plus profondes sur la perception. Mais je reconnais que cela a pu donner l’impression d’une contradiction. J’aurais pu directement poser les bases plus rigoureusement pour éviter cette confusion. 🌟

Ma perspective changée ?

En vérité, je partage déjà l’idée que les couleurs n’existent que dans notre perception, mais ton point souligne l’importance d’être plus clair et précis dès le départ. Cela me rappelle que la science et la perception sont liées, mais doivent être soigneusement distinguées dans l’explication.

Merci pour ton esprit critique et cette belle réflexion ! Ça me pousse à affiner mes réponses. 😊